総務省統計局が3/16に発表したデータで、全国47都道府県での物価の地域差が明らかになりました。そして各項目からみた物価構造を明らかにしていくと、都道府県で傾向が見られることがわかりました。

今回の調査では下記10項目の費目で調査が行われました。

【食料】穀類,肉類,外食など

【住居】家賃,設備修繕維持費など

【光熱・水道】電気代,ガス,水道代など

【家具・家事用品】白物家電,食器類など

【被服及び履物】和服,洋服,履物など

【保健医療】医薬品,診療代など

【交通・通信】自動車購入料,ガソリン代,携帯電話通信料など

【教育】授業料,補習教育など

【教養娯楽】教養娯楽用耐久財(テレビ,パソコンなど),宿泊料,受信料など

【諸雑費】理美容サービス・用品,かばん類など

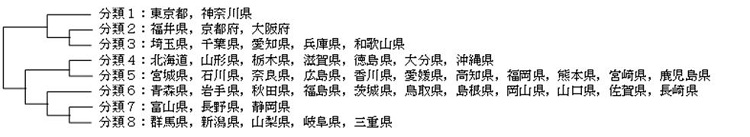

調査の結果見えてきた各都道府県の消費の偏りから各都道府県の物価構造の特徴をこのように8つに分類することができます。

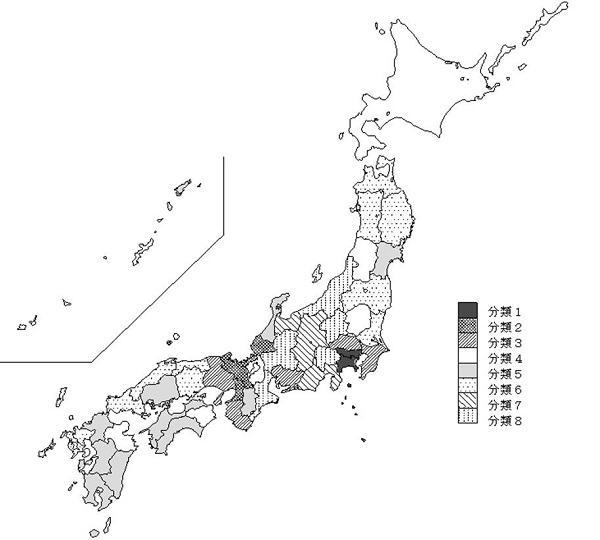

地図で分布をみると、地域によって特徴が見が見られるグループも出てきます。

分類1は東京都、神奈川のみということで、皆さんもなんとなくどういう費目に偏っているのか想像がつくのではないでしょうか。分類5については九州4県と四国3県と西側の県に偏りが見られています。分類6は中国地方と東北がほどんとを占めています。

では具体的に、各分類でどのような傾向がみられたのでしょうか。

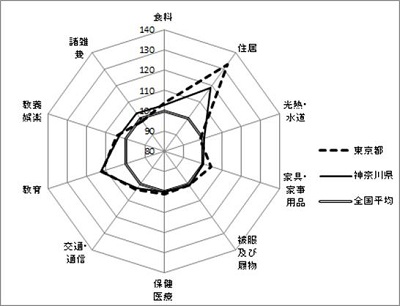

分類1~全体的に高い・住居は極めて高い

(属する都県:東京都,神奈川県)

東京都・神奈川県が属する分類1は案の定「住居」が全国平均を大きく上回っていることが判明。また、全ての品目において全国平均よりも高くなっています。

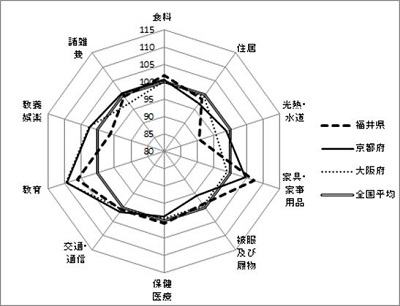

分類2~教育及び家具・家事用品が高い

(属する府県:福井県,京都府,大阪府)

こちらの3府県では特に教育及び家具・家事用品が全国平均より高いことが分かります。

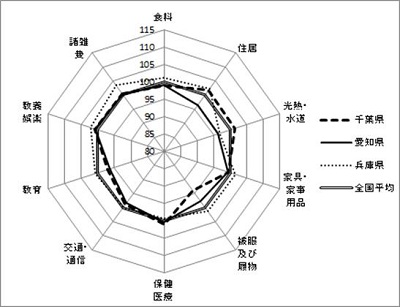

分類3~全費目で全国平均(=100)程度

(属する県:埼玉県,千葉県,愛知県,兵庫県,和歌山県)

全費目で平均値に近いバランス型なのがこちらの5県。分類1,2に隣接した4件に和歌山県が加わった形です。

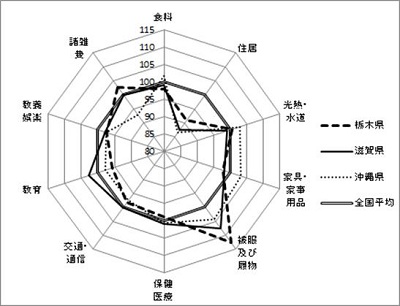

分類4~住居が低い 被服及び履物が高い

(属する道県:北海道,山形県,栃木県,滋賀県,徳島県,大分県,沖縄県)

こちらの分類は、住居が全国平均と比較して低くなっている一方で被服及び履物は全国平均よりも高くなっています。特に北海道と沖縄県が同じグループに属していることからわかる通り、地理・気候で大きく異なる地域が含まれており、全国的にまんべんなく散らばっています。

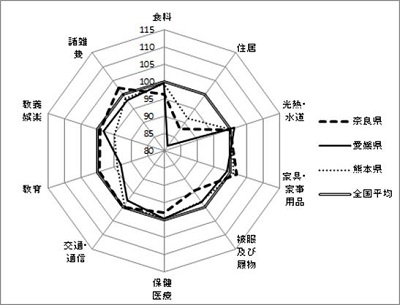

分類5~住居が低い

(属する県:宮城県,石川県,奈良県,広島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,熊本県,宮崎県,鹿児島県)

分類5は住居が全国平均と比較して著しく低いですが、それ以外の費目については平均値となっています。四国および九州地方で多くみられる傾向です。

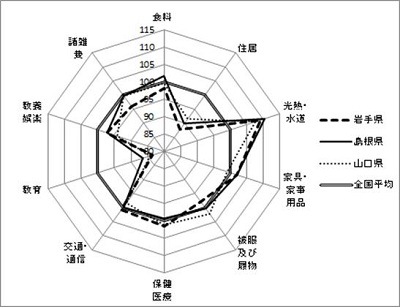

分類6~住居及び教育が低い 光熱・水道が高い

(属する県:青森県,岩手県,秋田県,福島県,茨城県,鳥取県,島根県,岡山県,山口県,佐賀県,長崎県)

住居及び教育が全国的に低い一方で、光熱・水道費が高いのがこちらの分類。東北と中国地方に多くみられます。

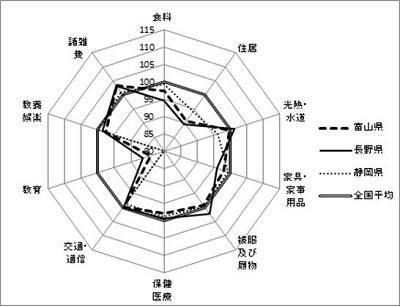

分類7~住居及び教育が低い

(属する県:富山県,長野県,静岡県)

住居及び教育が低いのは分類6と同じですが、それに加えて光熱・水道についても低く抑えらえているのがこちらの3県。教育の費目が低いですが、富山県と長野県は進学県・教育県とも言われる県であり、費目の低さと学力の関係については比例するわけではなさそうです。

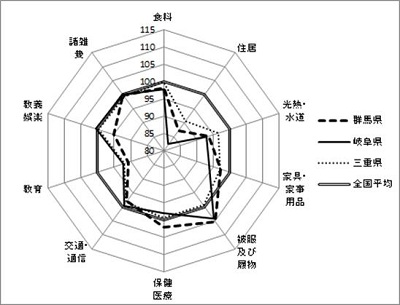

分類8~多くの費目で全国平均(=100)以下 特に住居及び教育が低い

(属する県:群馬県,新潟県,山梨県,岐阜県,三重県)

住居及び教育が低いだけでなく、その他多くの費目も全国平均と同程度か低いのがこのタイプ。分類7と同様に、主に本州の中央付近に位置しています。

自分の住んでいる地域の分類と実際の生活を比べていかがだったでしょうか。地理的に隣接しているグループがある一方で全国で散らばったグループも見られることから地理的要素が決定打というわけではなさそうです。そして分類7の教育の費目からも分かる通り、費目が低い=その分野で劣っているというわけではありませんが、今後居住地を選んだり生活をする上での指標となりそうですね。

出典:「都道府県別・10大費目別消費者物価地域差指数の構造により各都道府県を8つのタイプ(型)に分類」(総務省統計局)

(まぐまぐ編集部/まつこ)