今では日本の漫画は「manga」として海外でも広く知られるようになり、日本国内でも漫画文化は老若男女の垣根を超えて不動の地位を築いていますよね。そんな中、海外でも今ひと際注目を集めているのがグルメ系漫画。要するに食べ物を扱う漫画が国内外で人気を博しているようですが、多くの人達を惹きつけるその魅力とは何なのでしょうか。

日本の「文化」を体現するグルメ系漫画

以前、日本の某料理番組に出ていたハリウッドスターが、「来日してまず驚くのは、日本のグルメ番組の多さ」だと言っていたことがあります。

確かに日本は料理番組やグルメ番組など、「食」にまつわる番組が充実していますよね。

私も食べることが大好きなので、美味しいお店情報やレシピなどは欠かさずチェックしています。

テレビ番組だけでなく、例えば本屋さんに入っても、料理やグルメにまつわるコーナーはどこの書店でも売り場の多くを占めています。

単に「食」を題材にした漫画がなぜそんなにウケるのでしょうか。

グルメ系漫画には、どうやら「食」以外にもその人気の理由がありそうなのです。

「グルメ系漫画(Food Comics)が初めに登場したのは1980年代、日本経済がとても強かった時代です」と米NPRに語るのは、テキサス大学オースティン校で日本の歴史と文化を教えるNancy Stalker教授。

そしてその時代にグルメ系漫画の先駆けとなったのが、「美味しんぼ」です。

言わずと知れたこのご長寿漫画は、なんと20年以上にわたる連載が続いています。

アメリカでも高い人気を誇ります。

Found a great deal on Oishinbo. Definitely feel like this would be something good to live-tweet this weekend. pic.twitter.com/DbXRn0PI3g

— Matthew Latino (@MatthewLatino) 2016年8月20日

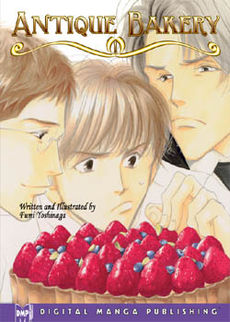

その後、グルメ系漫画の「食戟のソーマ(英題:Food Wars!: Shokugeki no Soma)」、「ワカコ酒(英題:Wakakozake)」、「中華一番!(英題:Chūka Ichiban!)」、「西洋骨董洋菓子店(英題:Antique Bakery)などが登場。

英語版の「西洋骨董洋菓子店」

image by: Wikipedia

現在出版される漫画のうち約40%がグルメ系漫画だそうですが、これら数々のヒット作に共通する「食」以外のもう一つのキーワードがあります。

それが「バトル」です。

例えば、「信長のシェフ」では、ホテルで副料理長を務めていた若いシェフが、突然戦国時代にタイムスリップするというストーリー。

そこで主人公はあの織田信長の料理人となり、その料理の腕を使って信長側の武士たちの戦力を煽ると同時に、その美味しそうな料理の香りで敵を誘い込み、戦場から退かせるという、何とも奇想天外な展開です。

「グルメ系漫画には、必ずバトル (戦い) の要素が必要不可欠だ」とサンフランシスコ州立大学のAnime FXに所属するBrian Zhong氏は語ります。

「もし舞台が平和なら、ほんの1~2チャプターで終わるところを、戦いがあることによって展開が作られている」そうです。

言われてみると確かに、「美味しんぼ」を始めとするすべてのグルメ系漫画が、料理という題材にはあまり惹かれないだろう読者に対して、「対立」や「戦い」というプラスαの要素を盛り込むことで、その展開への興味を惹いているのかもしれません。

昨年アメリカ国内で最もヒットした作品の一つである「食戟のソーマ」は、現在少年ジャンプで連載中のグルメ系漫画です。

その内容は、家族の経営する飲食店で働く16歳の主人公ソーマは、料理の腕で父親を超えることのできない自分への葛藤を抱えながら、超名門料理学校へ入学し、さまざまなライバルたちと切磋琢磨していくというもの。

ここでも「食戟」という名の「バトル」が繰り広げられる訳です。

他にも「食の軍師」では、食に対する強いこだわりを持つ主人公は、自らの食に対する姿勢を戦いのようにとらえ、三国志の兵法になぞらえて完璧な組み立てを好むという、「バトル」という題材に加えて誰にも譲れない「こだわり」を持つ、どちらかというと女性よりも男性の方が共感を持ちそうなクセの強いキャラクター設定となっています。

戦時中を描いた「火垂るの墓」がキーワード

日本における漫画の始まりは、戦後まで遡ります。

あの「鉄腕アトム」が生まれた時代ですね。

当時アメリカの占領下にあった日本では、満足な食料が手に入らず、飢餓のために死んでいく人々が続出していました。

なかには、木くずや樹皮を食べて飢えを凌ぐ人もいたそうです。

戦争体験をもとに書かれた短編小説「火垂るの墓」はアニメ・ドラマ化されていますが、海外でも「Grave of the Fireflies」というタイトルでジブリ作品が知られています。

その当時の様子が生々しく描かれており、海外の人たちも衝撃を受けるようです。

Grave of the fireflies was the saddest movie I’ve ever watched. This is coming from someone who’s seen every Tyler Perry film

— donnie darko (@bantuthot) 2016年8月24日

「『火垂るの墓』は、私が観た中で1番悲しい映画だわ」

I thought I was prepared to watch Grave of the Fireflies but I was not prepared to watch Grave of the Fireflies

— Miranda Sanchez (@HavokRose) 2016年8月22日

「『火垂るの墓』を見る準備はできていたと思ったけど、全然できてなかった」

アメリカで、日本のアニメ・ドラマ・漫画などのコンテンツを提供する配信サービスを運営するCrunchyrollのブランドマネージャーを務めるMiles Thomas氏もその一人。

「火垂るの墓はこれまで観た映画の中で最も心を揺さぶられた映画のひとつ。飢えに苦しむ幼い兄妹は、生き延びるために食料を盗む。妹が大切にしている缶に入ったドロップキャンディは、彼女の世界のすべてだったのだ」とThomas氏は分析します。

「生きていくために満足な食料が得られない状況では、『食』に関する別の側面、つまりダークサイドが垣間見られる」と語るのは、同じくCruncyrollのブランドマネージャーであるTiffany Chen氏。

現代の日本では、飢餓による死亡というのはあまり考えられませんよね。

そんな豊かな時代に育った私にとっても、戦時中を描いたこの映画は、何とも心の荒むような作品です。